OUT/詩관련

부안 선은동 ‘석정문학관’ 건립 논란

휘수 Hwisu

2007. 10. 11. 10:04

| 마을 주민들 탯자리에서 내쫓고 시인 기념하다니 |

|

부안 선은동 ‘석정문학관’ 건립 논란 |

|

|

|

|

공공민간기구 없이 오로지 부안군 주관과 발주로 사업 추진

주민들과 함께하기는커녕 삶의 터전 잡아먹으며 부지 확보

문학관 들어서면 선은동의 4분의 1인 ‘서끄치’ 사라져

|

|

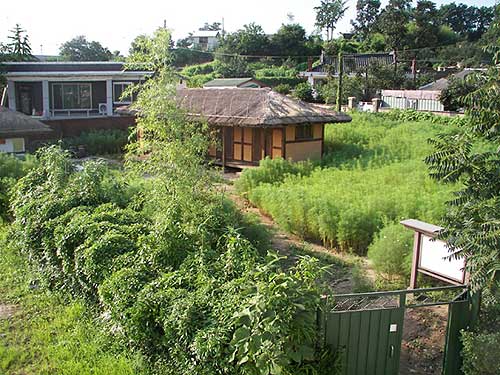

▲ 신석정 시인이 거처했던 청구원(사진 속 초가집)이 자리한 선은동. 이 곳에 들어서게 될 석

정문학관으로 선은동의 서끄치(서쪽 끝)가 사라지면서 주민들은 대대로 살아온 삶의 터전에서

내쫓길 처지다. |

| ⓒ 고길섶 |

“마을의 자랑? 마을의 자랑은 무신 놈의 자랑이여. 몇 대째 여기서 나고 여기서 컸는데, 그런 우리를 내쫓는 게 유명한 시인의 문학관 짓는다고 할 짓여? 보상이라도 제대로 해줘야지, 헐값여 헐값! 그 돈 받아가지고 어디 가서 무슨 집을 져? 우리 같은 늙은이들이 어디로 쫓겨가라고. 갈 데도 없어! ”

집을 매입당할 처지에 있는 할머니는 아주 격분했습니다. 어느날 갑자기 정든 고향집을 떠나라 하니 가슴이 미어지고도 남을 법합니다.

“그렇게 하는 것이 아녀….” 마당에서 깨를 터는 그이의 바깥양반은 삶의 터전을 잃는다는 위기감으로 크게 짓눌리는 듯 무거운 표정으로 말합니다.“우린 쌈터여 쌈터. 여기서 탯줄 떼고 여기서 쭉 살아왔다는 말여.”

집은 대대로 가꾸어 온 살림살이의 흔적들이 역력합니다. 한 200평 되는 대지에 두 채의 집이 자리잡고 있고 우물, 감나무, 텃밭 따위들이 시한부인생인 양 넋을 놓고 있습니다.

“우린 여기서 탯줄 떼고 여기서 쭉 살아왔어”

부안읍에서 동진면 쪽으로 2㎞쯤 가다보면 서림공원이 있습니다. 그 맞은편, 선은리의 한 마을 선은동(仙隱洞)에 신석정(1907∼1974)을 기념하는 석정문학관이 들어선다고 합니다.

주지하다시피 신석정은 부안이 낳은 자랑스러운 현대시인입니다. 시인은 선은동의 유년시절을 이렇게 회상했습니다. “노령산맥이 동남으로 병풍 두르고, 눈이 모자라도록 넓은 벌을 끼고 있는 이 고을 뒷산에 오르면 서해바다의 수평선이 한눈에 들어오고, 그 산 옆에 아름드리 고목이 울창한 서림공원은 내 젊은 꿈이 한 그루 한 그루에 새겨진 유일한 산책의 길이었습니다. 그 숲속에서 베를레르의 ‘가을노래’를 읊으며 해를 지웠고…”

시인은 목가시인 혹은 서정시인으로 널리 알려져 왔습니다만, 참여성을 제거하고 음풍농월하는 순수서정시는 거부하며 “시를 쓴다는 것은 시에서 살고 싶은 욕망에서 발로하는 행동의 일단”이라 말해왔습니다. 그는 또한 “시의 고향은 바로 생활이 아니면 안될 것”이라고도 말해온 생활시인이었습니다. 그러나 소시민적 생활시인이라고는 할 수 없는 것이 한국의 현대사를 살아가는 생존자 혹은 목격자로서의 현실을 격정적으로 표현한 까닭입니다. 그는 1974년 간행된 유고 수필집 《난초잎에 어둠이 내리면》에서 다음과 같이 술회합니다.

“한때 독립운동의 기치를 높이 들고 맨 앞장을 내딛던 분들이 학병과 지원병의 권유 유세의 앞장에서 눈물로 호소하던 슬픈 풍경을 목격했을 때, 나는 가슴 속으로 뜨거운 눈물을 흘리며 소리없는 통곡을 하던 일이 바로 엊그제같이 선하게 떠오른다. 그들이 한때 생명처럼 여기던 지조를 헌신짝처럼 팔아넘기면서도 그들 나름의 변명은 없지 않았을 것이다. 일제의 총칼에 할 수 없었다는 것은 차라리 좋으나, 그것이 민족을 위하는 길이라는 궤변에는 침을 뱉아주기에는 내 침이 아까왔다.”

4·19 때는 이승만의 사진으로 밑씻개를 하자던 시인 김수영마저도 조롱합니다. “한 시인이 있어/ ‘딱터 이’의 초상화로 밑씻개를 하라 외쳤다 하여/ 그렇게 자랑일 순 없다/ 어찌 그 치사한 휴지가 우리들의 성한 / 육체에까지 범하는 것을 참고 견디겠느냐!”(‘쥐구멍에 햇볕을 보내는 민주주의의 노래’).

|

|

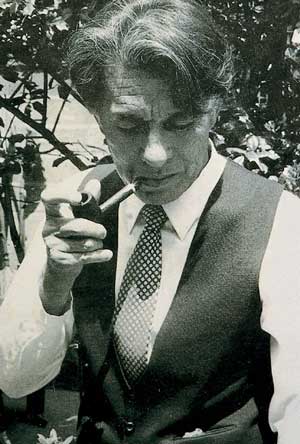

▲ 신석정 시인. “시를 쓴다는 것은 시에서 살고 싶은 욕

망에서 발로하는 행동의 일단”이라 는 것이 그의 지론이

었으니, 오늘 석정문학관을 두고 벌어지는 논란에 그의

심정은 과연 어떠할지. | 마을 일부를 해체하면서까지 문학관 세우려는 관의 폭력성

이러한 시인의 기념관을 건립하자는 것인데 알고 보니 문제가 대단히 큽니다. ‘한국현대시 문학사의 최고봉’이라는 신석정 시인에 대한 부안군의 평가와는 달리, 그에 걸맞은 ‘석정문학관건립추진위원회’와 같은 공공의 민간기구 하나 없이 오로지 부안군 주관과 발주로 사업이 이루어지고 있다는 점입니다.

당연히 전문가 등의 엄밀한 평가에 토대해 시인의 삶과 시세계를 오늘날의 의미에서 재발견하고 재해석하는 시도를 거치며 공론화하면서 군민적 차원의 참여를 촉진해야 했습니다. 그러나 석정문학관은 주민들과 함께 하기는커녕 안타깝게도 그 이웃들의 삶의 터전을 잡아먹으며 부지를 확보하고 있습니다.

대략 5천여 평의 부지를 사들여 문학관(복지관·주차장·조경시설 등 포함)을 건립한다는 것이 부안군의 계획입니다. 이미 매입이 되었거나 추진중인 부지엔 개인집만 해도 5가호, 가든 등 영업집이 4곳, 그리고 모정과 마을회관, 농지 등이 해당됩니다. 결국 한 사람의 문학세계를 기념하기 위해 주변의 주민들이 내쫓겨야 한다는 몰상식한 일이 벌어지고 있습니다.

한 주민은 선은동의 4분의 1이 사라진다고 합니다. 마을의 서끄치가 사라진다는 겁니다. ‘서끄치’란 동네의 서끝이란 뜻입니다. 지금은 자꾸 줄어 50여 가호쯤 되지만, 예전에는 100여 가호 되는 큰 마을이다 보니 동끄치도 있고 우끄치도 있으며, 마을 한가운데쯤은 당산거리라 불리기도 합니다.

이장 김기석씨가 답답한 심정을 털어놓습니다.

“부안군이 애초부터 일을 잘못했어요. 집을 내놓게 되는 주민들에 대해서는 다른 데로 뜨지 않고 마을에서 계속 살 수 있도록 일정한 부지를 마련해 주었어야 합니다. 답답하죠.”

아무런 대책도 마련해주지 않고 많지도 않은 보상비를 지급하며 주민들을 내쫓은 자리에 문학관을 건립하려는 행정행위는 욕먹어 마땅합니다. 선은동이라는 마을의 일부를 해체해 가면서 문학관을 세우려는 폭력성에 분노합니다. 주민의 삶을 배려하지 못하는 부안군의 폭력적 관료주의는 비난받아야 합니다. 이 폭력성을 비판하기는커녕 찬양하기에 급급한 지역언론들도 비난받아야 하고, 눈가리고 아웅하며 가담하고 있는 지역의 문화예술인들도 도의적 책임을 피하기는 어렵습니다. 현재를 살아가는 민초들을 희생시키는 시인의 기념관은 시인을 욕되게 할 뿐입니다.

보존 가치 없는‘판박이 생가’청구원 재복원 계획은 없어

또 하나 간과할 수 없는 것이 있습니다. 현재 ‘신석정 고택’으로 자리잡고 있는 ‘청구원’에 관한 것입니다.

신석정은 본디 부안읍 동중리 307-2번지에서 태어났으며, 행안면 역리 서옥부락, 동진면 창북리와 금산리를 거쳐 여덟 살 무렵 선은리 568번지로 이사하였고, 20대 때 상경생활을 잠시 하다 27세인 1935년 12월20일에 선은리 560번지의 아랫집을 마련하여 1953년 전주로 이사하기까지 자신의 거처를 청구원(靑丘園)이라 부르며 ≪촛불》 ≪슬픈목가》의 시집을 펴냈습니다. 그러니 청구원이야말로 시인의 영원한 고향이자 기억소라 하겠습니다. 선은동 석정문학관의 의미도 여기에 있습니다.

1993년 전라북도기념물 84호로 지정된 청구원은 문화재보호법으로 보호받고 있습니다. 그래서 청구원 바로 뒷집의 황정규 옹은 집이 비좁아 2층으로 개축을 하려 해도 허가를 받지 못하고 있습니다. 그런데 이 곳에서 200m 안에 있는 2층짜리 어린이집은 최근 허가를 받고 신축된 것입니다. 뭔가 형평성에 어긋나 보입니다. 게다가 그 청구원 바로 옆에 지상 2층으로 문학관을 건립한다는 것도 앞뒤가 맞지 않습니다.

덧붙여, 청구원은 사실 신석정이 살던 애초의 모습이 아닙니다. 정확히 말해 ‘고택’으로서의 기념물적인 가치가 없다는 겁니다. 애초 신석정이 본가로부터 분가해서 살기 시작한 청구원은 ㄱ자형 초가집이었고, 신석정이 이 집을 떠나자 새로 들어온 주인은 ㄱ자형을 일자형으로 바꾸어 기와를 올렸습니다.

그 기와집을 밀고 관에서 세운 초가집을 ‘청구원’이라 부른답니다. 전국 어딜 가나 똑같아보이는 ‘판박이 생가’입니다. 이 원형 가치도 없는 모조품 고택을 전라북도 기념물이라 하여 주변 신축건물 높이를 제한하는 정책도 사실 우스꽝스럽습니다.

석정문학관이 건립되면 청구원은 신석정이 가꾸었던 삶의 풍경과 시 세계 그대로의 옛 모습을 재현하여 독특한 분위기와 가치를 높일 필요가 있습니다. 그러나 8월에 제출된 설계조감도를 보면 청구원 재복원 계획은 없습니다. 75억원의 사업비가 투자되면서 청구원이 제대로 재현되지 않는다는 것은 도통 이해되지 않습니다.

신석정은 평소 ‘시서거퍼하다’라는 사투리를 잘 썼습니다. 슬픔이 지나쳐 오히려 허탈해지는 마음을 일컬을 때 쓰는 표현입니다. 딱 바로 그 마음일 겁니다. 석정문학관 건립을 두고 벌어지고 있는 논란을 바라보는 신석정은 필시 참담하게 부르짖을 겁니다. “내마음 둘곳은 어느 밤하늘 별이드뇨”라고.

글=고길섶 <문화비평가>

|

|

|

|

| 기사출력 2007-10-01 19:28:41 |

| ⓒ 전라도닷컴 |